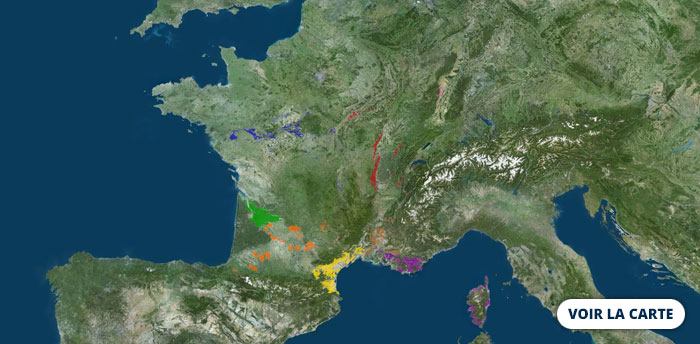

Le Géoportail s’enrichit de vingt nouveaux indicateurs pour analyser et comprendre les impacts sociodémographiques sur les territoires.

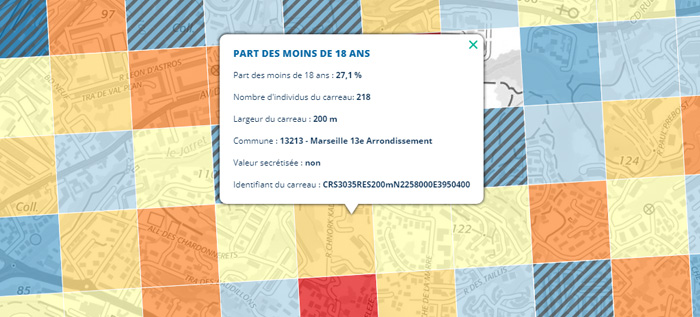

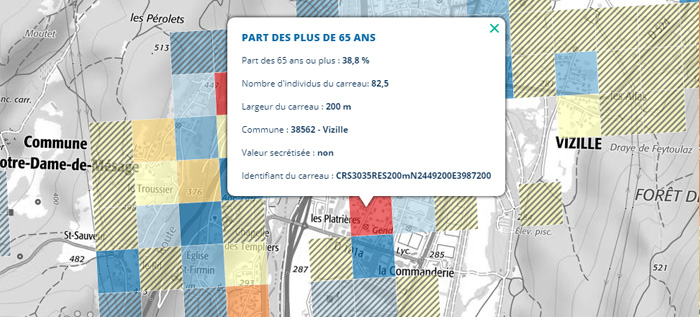

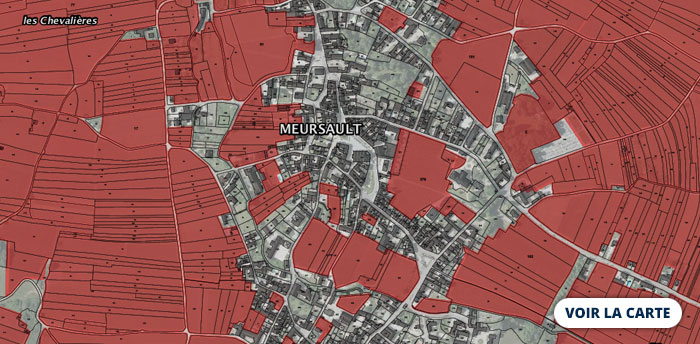

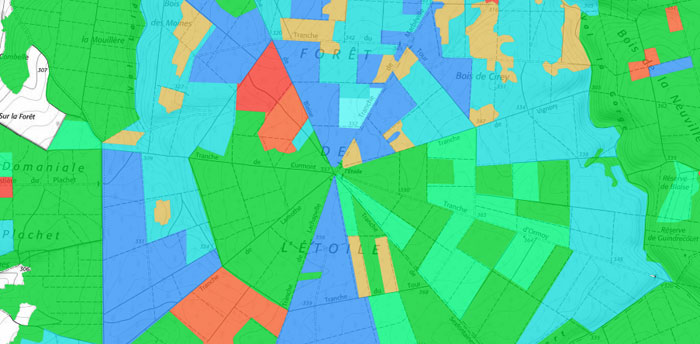

Ces nouvelles données, proposées en partenariat avec l’Insee sont dites « carroyées » : l’information est présentée, à l’échelle la plus élevée, dans un carreau de 200 m de côté.

Trois nouvelles thématiques

Les indicateurs sont regroupés dans trois nouvelles thématiques : démographie, logement et niveau de vie.

Thématique Démographie

Constitution des ménages et répartition par tranches d’âge.

» Densité de population

» Familles monoparentales

» Ménages d’une seule personne

» Ménages de 5 pers. ou plus

» Part des 25-39 ans

» Part des 40-54 ans

» Part des 55-64 ans

» Part des moins de 18 ans

» Part des plus de 65 ans

Thématique Logement

Dates de construction des logements, type d’occupation et surface.

» Logements construits avant 1945

» Logements construits entre 1945 et 1970

» Logements construits entre 1970 et 1990

» Logements construits après 1990

» Ménages en logement social

» Ménages en logement collectif

» Ménages en maison

» Ménages propriétaires

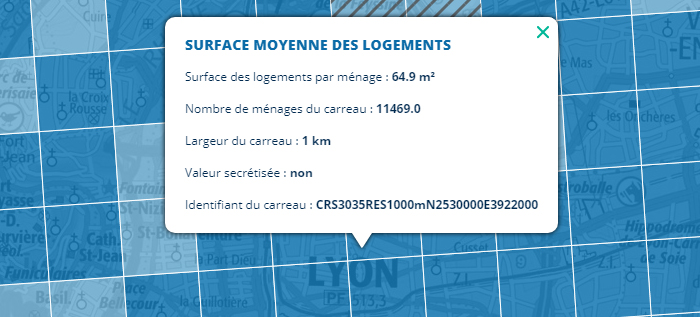

» Surface moyenne des logements

Thématique Niveau de vie

» Niveau de vie

» Part des ménages pauvres

Pour des raisons de confidentialité, les données apparaissant sur un fond hachuré ont été modifiées. La méthodologie mise en œuvre vise à s’assurer qu’aucune procédure ne permet d’identifier ou d’estimer de façon précise les données individuelles des ménages.

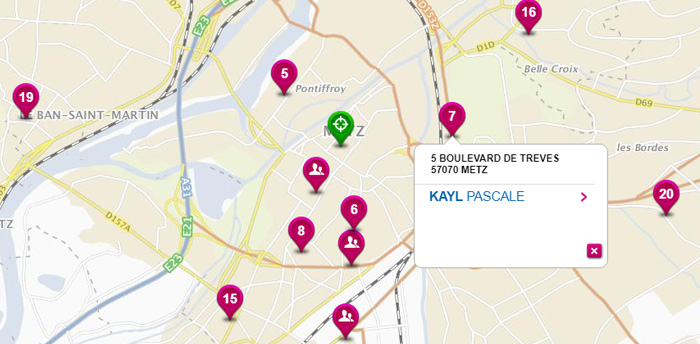

Croiser les informations pour aller plus loin

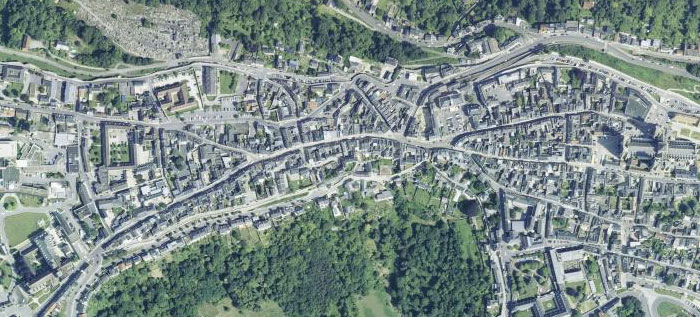

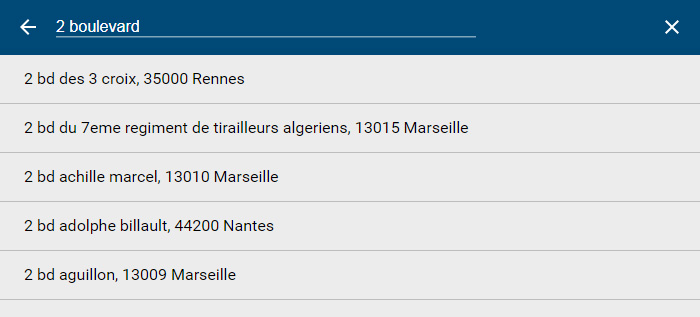

Les données de l’Insee peuvent être superposées aux fonds de carte IGN de votre choix, et toutes les autres données accessibles sur le Géoportail. Ces données sont également exploitables avec tous les outils du site : rechercher une adresse, annoter la carte, calculer un isochrone pour afficher toutes les zones accessibles en un temps donné…

Pour quels usages ?

La population au carreau donne une information essentielle pour l’implantation, par exemple, d’un commerce ou d’un service de proximité dont la zone de chalandise est de quelques rues.

La connaissance du niveau de vie et de l’âge d’une population sur une zone permet également de proposer des services adaptés à cette population. Ces données localisées permettent, par exemple, de planifier l’emplacement des futures gares, calculer le volume des déchets à collecter, cibler les populations fragiles… pour déployer les politiques publiques là où elles sont utiles.

Ces données de référence géolocalisées peuvent également servir de base à de nombreuses études à caractère sociodémographique.