Chaque jour, les données IGN sont modifiées pour refléter au plus près la réalité du terrain. Vous aussi, vous pouvez participer à la mise à jour des contenus du Géoportail !

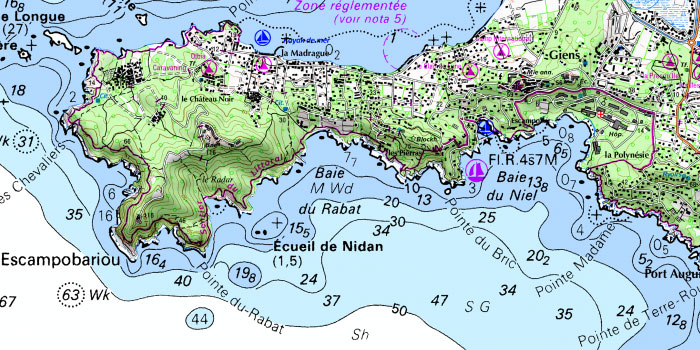

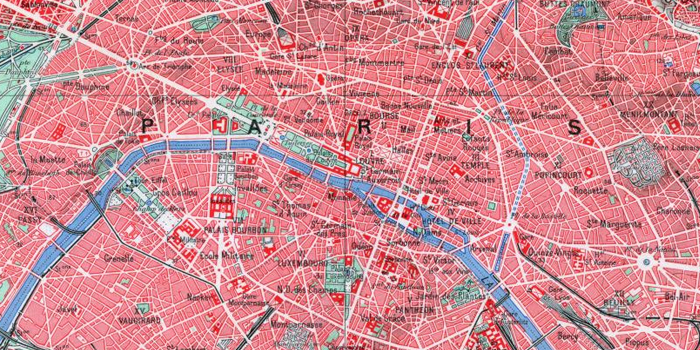

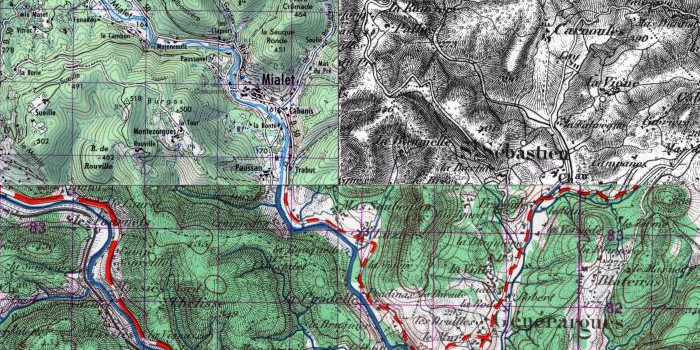

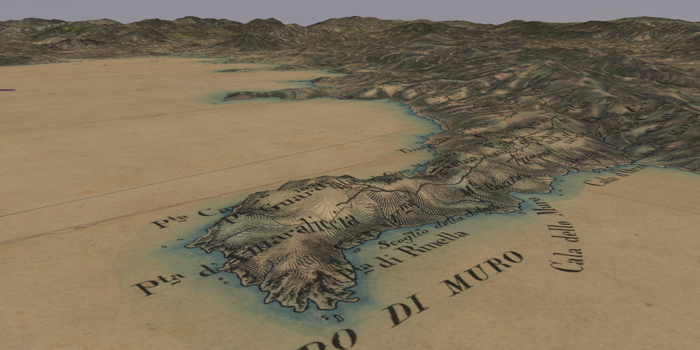

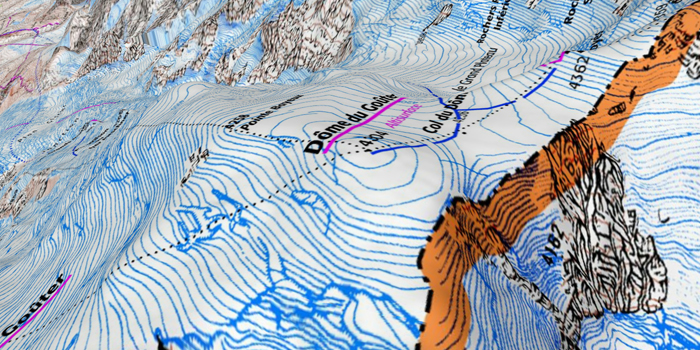

Les cartes et les données IGN diffusées sur le Géoportail sont mises à jour régulièrement. Pour ce faire, l’IGN s’appuie sur des sources complémentaires :

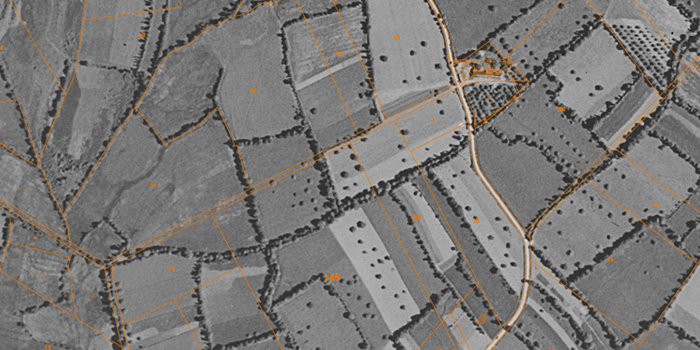

- des prises de vues aériennes, effectuées sur chaque département tous les trois à quatre ans ;

- des partenariats d’échange de données mis en place avec des acteurs de l’aménagement du territoire et des utilisateurs de données géographiques ;

- des parcours terrain effectués par des techniciens spécialisés qui réalisent des levés GPS de précision des objets nouveaux ou modifiés. Cette étape de terrain permet également de recenser les évolutions intervenues depuis la dernière prise de vues.

Ces mises à jour sont intégrées en continu dans une base interne unique, puis éditées et diffusées sous forme de données consultables sur le Géoportail notamment : cartes topographiques, bâtiments, adresses…

Vous pouvez consulter la mise à jour de cette base interne sur la donnée Plan IGN J+1. Elle permet de visualiser les modifications effectuées la veille dans la base interne de l’IGN.

Participez à la mise à jour des données

Les données collectées et diffusées obéissent à des critères stricts de sélection et de contrôle. Toutefois, il se peut que vous constatiez des écarts entre le terrain et sa représentation par l’IGN, liés par exemple à des évolutions récentes.

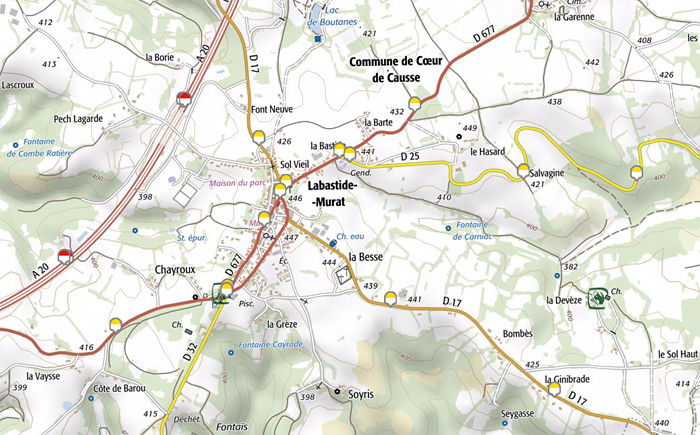

Vous pouvez contribuer à améliorer l’exactitude de ces informations via l’outil Signaler une anomalie dans les données.

En quatre étapes rapides, vous pouvez nous signaler par exemple la modification de tracé d’une voie, le changement de nom d’une rue, la construction d’un nouvel immeuble ou d’un nouveau lotissement, un changement d’adressage…

Si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité de réaliser un croquis pour une meilleure compréhension par les équipes en charge des mises à jour.

Après analyse, votre signalement pourra être intégré dans la donnée Plan IGN J+1 (compter environ cinq semaines) et, par la suite, sur les autres cartes diffusées.

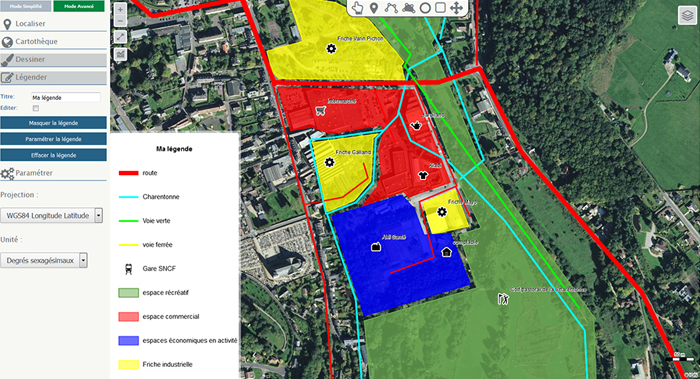

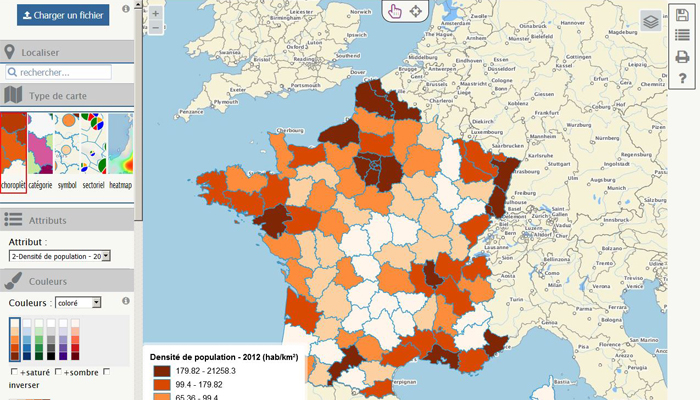

À travers des études de cas pratiques, ils permettent d’utiliser les ressources et les outils d’Édugéo en abordant des notions inscrites dans les programmes scolaires.

À travers des études de cas pratiques, ils permettent d’utiliser les ressources et les outils d’Édugéo en abordant des notions inscrites dans les programmes scolaires.