Vous avez besoin d’une carte à intégrer facilement dans votre site ou votre application ? Riche, précis et d’une grande lisibilité, Plan IGN est LE fond cartographique numérique à utiliser. Adoptez-le sans attendre : depuis le 1er janvier 2021, Plan IGN est libre et gratuit.

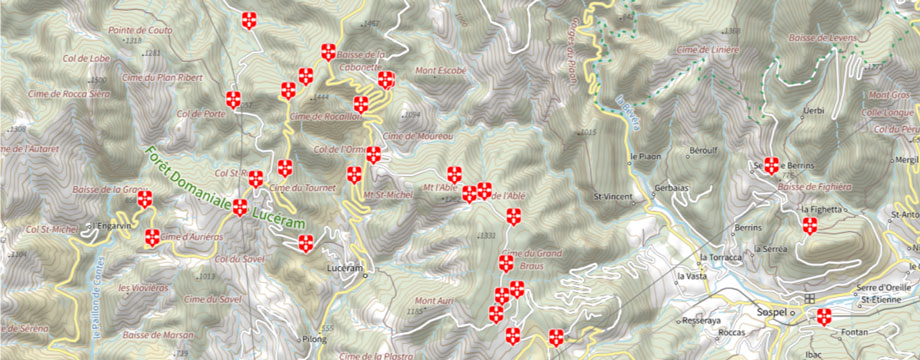

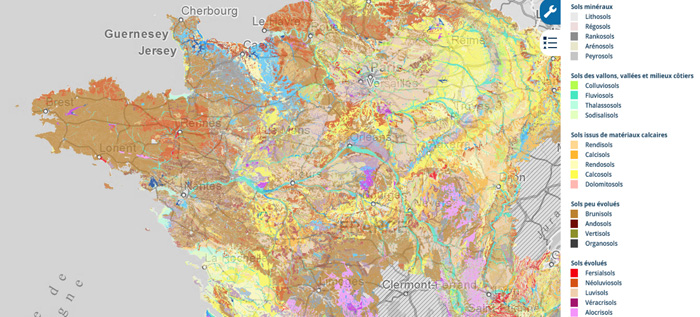

De la rue au continent, les 19 niveaux de zoom de Plan IGN vous apporteront toujours la meilleure lisibilité du territoire français. C’est le fond cartographique idéal pour imaginer ou personnaliser vos cartes numériques et les intégrer dans un site web ou une application. Il fait partie des nombreuses données accessibles et utilisables gratuitement depuis l’ouverture des données publiques de l’Institut en janvier dernier.

Plan IGN a été entièrement repensé l’année passée grâce à une collaboration entre l’IGN et un panel d’utilisateurs (éditeurs d’applications de randonnée, collectivités locales,…). Mis à jour mensuellement, il vous donne la garantie d’une représentation toujours actualisée du territoire français.

Quels que soient votre profil, vos besoins ou vos usages, Plan IGN peut être utilisé de différentes manières : carte partagée (iframe), en flux et en téléchargement millésimé.

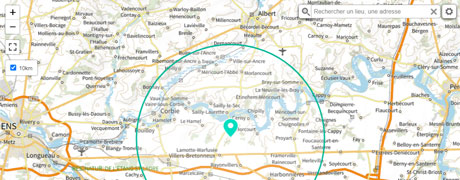

L’usage le plus simple : la carte partagée (iframe) depuis le Géoportail

Vous souhaitez intégrer facilement Plan IGN sur votre site web (tout comme la carte présentée plus haut) pour que tout le monde puisse localiser vos locaux ou votre évènement ? Rien de plus simple. Le Géoportail vous permet de générer simplement et instantanément une fenêtre cartographique à intégrer au format html.

Vous pouvez également utiliser les outils d’annotation pour personnaliser cette carte : pictogrammes de localisation, lignes, formes, textes…

- Découvrez comment faire grâce à la FAQ du Géoportail.

Pour un usage avancé : les versions en flux et en téléchargement

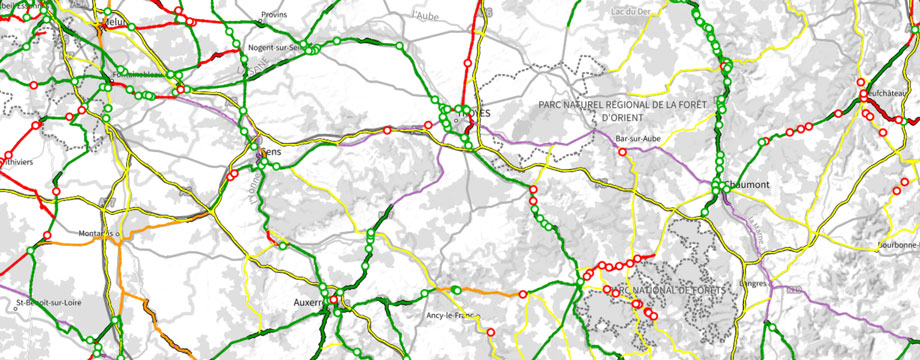

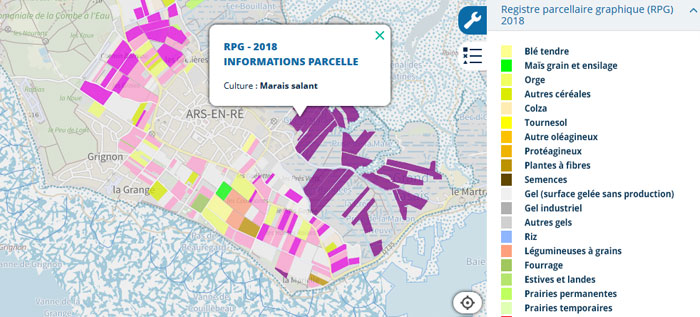

Le flux est le service qu’il vous faut si vous avez besoin d’intégrer un fond de carte dans votre site web, votre application ou un système d’information géographique (SIG), en mettant en avant vos propres informations. Il est le fond cartographique idéal pour enrichir, valoriser vos données métier et ainsi créer votre carte personnalisée.

Plan IGN est également disponible en téléchargement. Cette version millésimée (mise à jour annuellement), est notamment adaptée pour une utilisation dans votre système d’information géographique (SIG).

- Découvrez comment intégrer Plan IGN dans un site web ou une application.

- Découvrez comment intégrer Plan IGN dans un SIG.

- Découvrez comment télécharger la version millésimée de Plan IGN.